在六七十年前,中国的大城市流行着一群“背包族”。和现在的背包客相比,他们的行囊装着的不是旅行装置,而是口粮;他们的旅途终点不是大自然,而是医院;他们的背上不是背包,而是他们的孩子。1955年起,由江苏南通开始,脊髓灰质炎席卷全国各地。

脊髓灰质炎,又名小儿麻痹症,患者大多为孩童。新中国第一次“脊灰”流行死亡率高达27.75%,幸存者也不得不面临终身残疾的结果,可谓是人人谈之色变。当时许多父母并不知道小儿麻痹症是不可治愈的。爱子心切,他们不想孩子变成残疾,因此在交通不便的情况下,他们便背着患病的孩子、带着数天的口粮,纷纷涌向大城市,为的就是能在医疗条件更好的地方找到名医、把孩子的病治好。如今,这些悲伤的场景已经不会再出现。2000年,经世界卫生组织证实,中国已经消灭本土的脊髓灰质炎!这一伟大成就离不开“糖丸爷爷”顾方舟的贡献。

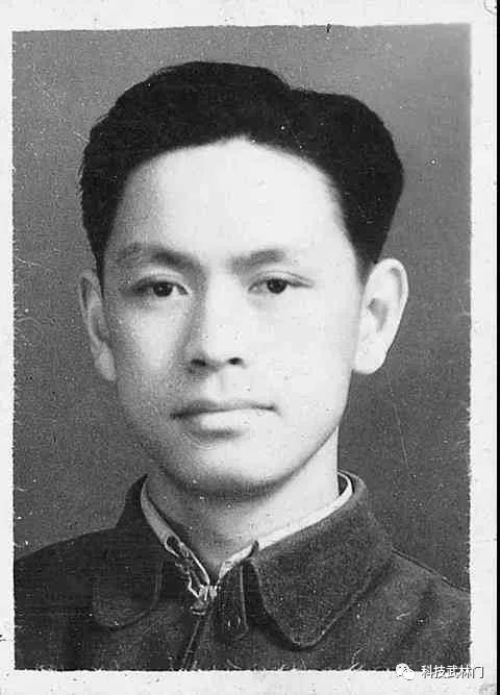

顾方舟为家中第二子,其兄长因浙江宁波附近的方桥镇得名方乔。在母亲周瑶琴看来,桥下应有船,因此次子得名方舟。四岁那年,于天津海关工作的父亲顾国光在轮船上检查货物时不幸感染黑热病去世,家中抚养四子一弟的压力直接落在了周瑶琴的肩膀上。为了养家糊口,她带着五个孩子回到宁波,将孩子交给外婆照顾,自己则只身前往杭州学习新兴的助产技术。顾方舟八岁那年,母亲学成归来后,又带着几个孩子到天津生活。当时一家子在英租界里生活,尽管没有死亡威胁,但是洋人的欺辱和警察的压榨让生活愈发艰难。周瑶琴摸着顾方舟的头说:“儿子,你要好好读书,要争气。长大了,你要当医生。当了医生,我们就不用求别人了,都是别人求你救治。”由此,顾方舟坚定了自己从医的志向。

1944年,顾方舟考入北京大学医学院医学系。抗战胜利后,国民党统治导致物价飞涨、民不聊生,这些都让顾方舟深刻认识到只有选择正确的道路才能真正让中国新生、让青年成长。中国共产党让顾方舟看到了新的希望。1948年,顾方舟正式加入中国共产党,为党的活动贡献自己的力量。

让顾方舟最为难忘的经历是他在北京西郊的一个普通小村庄什坊的义务诊疗。什坊的活动让顾方舟深入地方,他深深体悟到了为人民幸福奋斗的共产主义理想。同时,顾方舟深受当时研究公共卫生的教授严镜清的影响。他在严镜清的课堂上了解到那时中国恶劣的公共卫生情况导致了死亡率极高的传染病大流行。“当医生一年才能救多少病人啊?我们国家这么苦,正缺公共卫生行业人员,我做这个,一年能拯救成千上万的人呢!”顾方舟毅然选择研究公共卫生,希望能帮助更多的人、造福更广泛的群体。

1955年,被派往苏联留学的顾方舟不负国家和党所托,圆满完成学业归国。这时,恰好是“脊灰”大流行的时期。1957年,顾方舟临危受命,带领一个研究小组来到上海中国人民解放军军事医学科学院,协助苏联专家展开脊髓灰质炎研究工作。谁也不会想到,从此之后,顾方舟会和“脊灰”打一辈子的交道。

1958年,顾方舟回到北京担任脊髓灰质炎研究室主任,带领研究室成员在上海、北京等十多处患者的粪便样本中成功分离并定型病毒,由此建立了脊灰病毒的分离与定型方法。1959年,顾方舟等四人被派往苏联考察脊灰疫苗的生产情况。顾方舟结合中国国情以及两种不同疫苗效用和生产要求,做出了中国要走减毒活疫苗路线的正确判断。

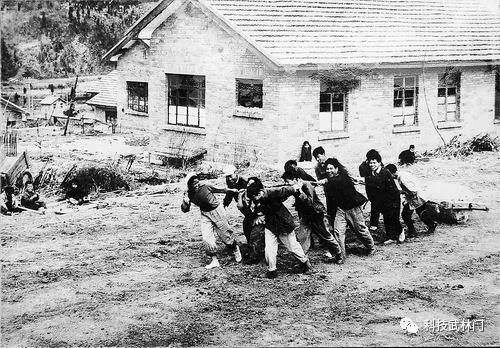

归国后的顾方舟马不停蹄地投入脊灰疫苗的研究战斗中,被任命为脊灰活疫苗研究协作组组长的他不仅亲自设计探究活疫苗有效性和安全性的研究计划,同时也亲身参与到疫苗生产基地的建设之中。

当时的生产基地选址为昆明玉案山,那里虽然有丰富的自然资源,但是基础设施极为落后,没水没电,根本无法展开疫苗生产。顾方舟后来回忆说:“那时候我们没有房子,住都没地方住啊,就这么干,搭起炉灶来就那么干,吃也吃不饱,那段时期真是太艰苦了,可是大家在那个时候确实是勒紧了裤带,咬紧了牙关干。”仅仅九个月时间,顾方舟带领科研人员挖洞建房,硬生生在一片荒山上建起了承载数百万人希望的“方舟”。

实验室既成,疫苗生产迫在眉睫。按照研究方案,疫苗还需要通过安全性检定和临床试验才能进入生产环节。

在第一阶段,顾方舟选定恒河猴为实验对象并通了安全性检定。临床试验阶段则需要通过三期试验才能最终判定疫苗的安全性。第一期试验虽然只需要少数受试者,但是这些受试者将直接面对未知的副作用。顾方舟本着对疫苗的信心和为国奉献的信念,冒着可能瘫痪的风险带头喝下一小瓶形如白开水却苦如胆汁的疫苗溶液。他说:“作为研究者,自己不去冒险,难道要患者去冒险吗?自己不吃的东西,你叫别人怎么吃?”他以身试药的壮举感染并引领基地其他科研人员服用疫苗。幸运的是,观察期之后情况一切正常。

然而,脊灰病毒主要的攻击对象为儿童。尽管已经通过动物实验和成人试验,更为关键的是必须证明疫苗对儿童同样是安全的。但谁家会愿意让孩子来面对这些?疫苗试验刻不容缓,顾方舟咬牙做了一个惊人的决定——让自己刚满月的儿子参加试验。初为人父的顾方舟瞒着妻子,偷偷给孩子服用疫苗。作为一线研究者的他清楚那些可能的后果,但没有大家何来小家!在顾方舟的影响下,同事们纷纷给自己的孩子服用了疫苗。破釜沉舟金不换,百二秦关终属楚。测试期已过,这些第一批服用疫苗的孩子安然无恙。

1960年,顾方舟领导的脊灰活疫苗研究协作组成功研制首批脊髓灰白质类减毒活疫苗。这批高达450万剂的疫苗随即被运往全国各大城市展开第三期临床试验。经过将近一年的严密监测,第三次试验圆满成功。由此,全国打响抗疫反击战。但疫苗需要低温储藏,装在瓶罐里的疫苗溶液运输也不是很便利。当时中国没有冷链运输的能力,只有大城市有冰箱之类的设备。对于那些偏远地区和农村来说,疫苗覆盖仍是个问题。另外,尽管家长会将加以稀释的疫苗滴在馒头上让孩子服下,但疫苗味苦,常常有小孩偷偷把沾有疫苗的馒头丢掉。这样一来,既浪费又没有效果。顾方舟从儿子吃的糖果获得灵感,牵头几位脊灰疫苗专家并于1962年成功研制“脊灰”糖丸疫苗,为疫苗在全国范围内的推广和应用作出了关键性的贡献。

顾方舟曾这样评价自己的一生:“要说我有什么贡献,我觉得只有两个:一个是引进了活疫苗的技术路线,被国家采纳了,建立了实验室,建立了生产基地;第二个是有了疫苗,怎么来组织疫苗服用,这是一个大问题。”

正是顾老“一生一事”的坚持,才会有2000年中国成为无脊灰国家的创举!